無人販売で売れるもの完全ガイド2025年|売れ筋商品の傾向と選び方

無人販売で実際に売れる商品をランキング形式で紹介。冷凍餃子や冷凍ラーメンなど売上データを基に、商品選びの5つの法則とOneQR導入で売上3倍になった事例を解説。

.jpg)

「どんな商品が無人販売で売れるのか」「成功しやすい商品ジャンルは?」「斬新なアイデアで差別化したい」とお悩みではありませんか?

無人販売は、餃子やスイーツ、野菜から中古家電まで、アイデア次第で幅広い商品を24時間販売できる革新的なビジネスモデルです。特に冷凍技術やIoTの進化により、これまで不可能だった商品の無人販売も実現可能になっています。

人件費を削減しながら新しい収益源を確保したい、競合と差別化できる独自のビジネスを始めたい。そんな思いを持つ方にとって、適切な商品選びとアイデアの実現方法を知ることが成功への第一歩となります。

本記事では、実際に成功している無人販売のアイデア15選から、今後流行りそうな商品、さらには設置場所やシステム選定のポイントまで、無人販売ビジネスを成功に導くための全ノウハウを徹底解説します。

.jpg?width=960&height=540&name=PR_%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%B7%AE%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E7%94%BB%E5%83%8F_%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%20(3).jpg)

無人販売における冷凍食品は、技術革新により品質が飛躍的に向上し、今や最も成功率の高いカテゴリーとなっています。特に冷凍餃子は全国で1,400店舗を超える展開を見せており、月商200万円を達成する店舗も珍しくありません。成功の秘訣は、有名店の味を24時間いつでも購入できるという価値提供にあります。

冷凍技術の進化により、ラーメン、唐揚げ、ハンバーグ、焼肉など、これまで冷凍が難しいとされていた商品も高品質で提供可能になりました。例えば、スープと麺を別々に急速冷凍することで、お店で食べるのと変わらない本格的なラーメンを実現しています。また、真空調理法を活用した肉料理は、解凍後もジューシーさを保ち、顧客満足度の向上につながっています。

設置場所によって売れ筋商品は大きく異なります。オフィス街では手軽なランチ需要に応える冷凍弁当や冷凍パスタが人気です。一方、住宅街では家族向けの大容量パックや、おかずになる冷凍惣菜の需要が高くなっています。深夜営業の強みを活かし、居酒屋メニューの冷凍商品を展開することで、飲食店閉店後の需要を取り込むことも可能です。

野菜の無人販売は日本の原風景ともいえる販売形態ですが、IoT技術やキャッシュレス決済の導入により、現代的にアップデートされています。従来の料金箱方式から、QRコード決済や顔認証システムを導入することで、盗難リスクを大幅に削減しながら、顧客の利便性も向上させています。

地元農家との直接契約により、朝採れ野菜を当日中に販売する「超新鮮」を売りにした戦略が効果的です。農薬使用状況や生産者の顔写真を掲示することで、安心・安全をアピールし、スーパーマーケットとの差別化を図ります。季節ごとの旬の野菜を中心に、珍しい西洋野菜や伝統野菜を取り入れることで、料理好きの顧客層を獲得できます。

価格設定においては、スーパーより10-20%安い価格設定が基本となります。中間マージンがない分、生産者の収益も確保しながら、消費者にもメリットを提供できます。また、規格外野菜を「訳あり品」として格安販売することで、フードロス削減にも貢献でき、環境意識の高い顧客からの支持も得られます。

スイーツの無人販売は、「罪悪感スイーツ」として深夜の購買需要を捉え、急成長している分野です。24時間営業の強みを最大限に活かし、仕事帰りのビジネスパーソンや、深夜のおやつ需要に対応しています。特に個包装された商品は衛生面でも安心感があり、ギフト需要にも対応可能です。

地元パティシエとのコラボレーションにより、コンビニスイーツとは一線を画す本格的な味わいを提供できます。季節限定フレーバーや地域限定商品を定期的に投入することで、リピーター獲得につながります。また、アレルギー対応スイーツやヴィーガンスイーツなど、特定のニーズに対応した商品展開も差別化のポイントとなります。

価格帯は300-800円を中心に設定し、プチ贅沢需要に対応します。冷凍技術を活用したアイスケーキやシュークリームは、品質を保ちながら長期保存が可能で、在庫リスクも低減できます。SNS映えする商品パッケージやPOPを工夫することで、顧客自身が宣伝役となり、認知度向上にもつながります。

.jpg?width=960&height=540&name=PR_%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%B7%AE%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E7%94%BB%E5%83%8F_%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%20(4).jpg)

日用品の無人販売は、「困った時にすぐ買える」という緊急性の高いニーズに応えることで、安定した収益を生み出します。マスク、ティッシュ、トイレットペーパー、生理用品、電池など、急に必要になる商品を24時間提供することで、コンビニが閉まっている深夜早朝でも顧客の困りごとを解決できます。

設置場所の選定が成功の鍵を握ります。駅構内や病院周辺では衛生用品の需要が高く、オフィスビルでは充電器やイヤホンなどのガジェット系が人気です。また、マンションのエントランスに設置する場合は、洗剤や調味料など「買い忘れ商品」の需要が見込めます。価格はコンビニより若干高めでも、利便性を重視する顧客は購入してくれます。

防災意識の高まりを受けて、防災グッズのセット販売も注目されています。懐中電灯、非常食、簡易トイレなどをパッケージ化し、「今すぐ備える防災セット」として展開することで、単価アップも図れます。地震や台風の後は需要が急増するため、タイムリーな商品補充が重要となります。

ハンドメイド商品の無人販売は、作家と顧客を直接つなぐ新しいプラットフォームとして注目を集めています。アクセサリー、布小物、陶器、木工品など、一点物の魅力を活かした商品展開が可能です。郵便局との連携により、全国の郵便局で無人販売スペースを提供するサービスも始まっています。

商品の見せ方が重要なポイントとなります。透明なショーケース型の無人販売機を使用し、商品の質感や細部まで確認できる環境を整えることが大切です。QRコードを活用して、作家のプロフィールや制作過程の動画を見られるようにすることで、商品への愛着を高め、購買意欲を刺激します。

価格帯は1,000-5,000円を中心に、プレゼント需要にも対応できる設定が効果的です。季節のイベント(クリスマス、バレンタイン、母の日など)に合わせた商品展開や、地域の特産品を使った限定商品の販売により、話題性と収益性を両立できます。作家への手数料を抑えることで、質の高い商品を適正価格で提供可能です。

美容・健康関連商品は、対面での購入に抵抗がある顧客層にとって、無人販売は理想的な購入方法となっています。ダイエットサプリ、育毛剤、デリケートゾーンケア商品など、プライバシーに配慮した商品展開により、潜在需要を掘り起こすことができます。

商品選定においては、信頼性の高いメーカー品を中心に、口コミ評価の高い商品を厳選することが重要です。美容機器については、使い方動画をQRコードで提供し、購入後のサポート体制を整えることで、高単価商品でも安心して購入してもらえます。また、お試しサイズの商品を用意することで、初回購入のハードルを下げる工夫も効果的です。

健康志向の高まりを受けて、オーガニックコスメやサプリメントの需要が急増しています。成分表示を大きく掲示し、添加物不使用や国産原料使用をアピールすることで、差別化を図ります。定期購入システムと連携し、無人販売所で初回購入した顧客をリピーターとして囲い込む仕組みづくりも重要な戦略となります。

パーソナライズド商品の無人販売は、AIとビッグデータを活用して、個々の顧客に最適化された商品を提供する次世代ビジネスモデルです。専用アプリに健康状態や好み、アレルギー情報を入力すると、AIが最適なサプリメントの組み合わせを提案し、その場でカスタマイズされた商品を購入できるシステムが実用化されています。

美容分野では特に可能性が広がっています。肌診断カメラを搭載した無人販売機が、顧客の肌状態を分析し、最適なスキンケア商品を推奨します。季節や体調による肌の変化にも対応し、購入履歴から継続的な肌改善をサポートします。価格は既製品より20-30%高くても、自分だけの商品という付加価値により、高い顧客満足度を実現しています。

食品分野でも革新が起きています。個人の健康データと連携し、糖質制限やカロリー管理に対応した食事を提案する無人販売システムが登場しています。フィットネスアプリと連動することで、運動量に応じた栄養バランスの食事を提供し、健康管理をトータルでサポートします。月額制のサブスクリプションモデルと組み合わせることで、安定収益も見込めます。

環境意識の高まりとともに、サステナブル商品専門の無人販売所が急速に増加しています。量り売りシステムを導入し、洗剤、シャンプー、調味料などを必要な分だけ購入できる仕組みは、プラスチックゴミの削減に大きく貢献しています。容器持参で割引を行うことで、リピーター獲得にもつながっています。

アップサイクル商品の販売も注目を集めています。廃材を活用したファッションアイテムや、規格外野菜を使った加工食品など、環境負荷を減らしながら付加価値を生み出す商品が人気です。商品の背景にあるストーリーをQRコードで詳しく紹介することで、単なる商品購入を超えた体験価値を提供できます。

カーボンニュートラルを実現した商品に特化した展開も効果的です。太陽光発電で稼働する無人販売所で、地元産のオーガニック商品を販売することで、輸送によるCO2排出も最小限に抑えられます。環境貢献度を数値化して表示することで、顧客の購買意欲を高め、プレミアム価格でも受け入れられやすくなります。

最新テクノロジーとの融合により、これまでにない購買体験を提供する無人販売サービスが続々と誕生しています。AR(拡張現実)技術を活用し、商品にスマートフォンをかざすと、使用方法や調理例が3Dで表示されるシステムは、特に調理器具や食材の販売で効果を発揮しています。

ブロックチェーン技術の導入も進んでいます。商品の生産から販売までの全履歴を透明化し、偽造品や不正を防ぐシステムは、高級品やブランド品の無人販売を可能にしました。NFT(非代替性トークン)と連携し、購入証明書をデジタル発行することで、転売市場での価値も保証されます。

メタバース連携も新たな可能性を開いています。仮想空間で商品を試着・試用してから、現実の無人販売所で受け取るサービスが実験的に始まっています。特にファッションやインテリア商品では、購入前の不安を解消し、返品率の大幅な削減を実現しています。将来的には、アバターのデータから最適なサイズを自動選択する機能も実装予定です。

観光地での無人販売は、24時間営業の強みを活かし、早朝や深夜の観光客ニーズに応えることで大きな収益を生み出します。特に空港や駅、高速道路のサービスエリアでは、営業時間外でも地域の特産品を購入できる利便性が高く評価されています。多言語対応の決済システムを導入することで、インバウンド需要にも対応可能です。

商品構成は「ここでしか買えない」限定性を演出することが重要です。地元の銘菓、地酒、工芸品など、観光客が土産として購入したくなる商品を中心に展開します。季節限定商品や、地元の祭りやイベントに合わせた特別パッケージ商品を用意することで、リピーター獲得にもつながります。価格は観光地価格として通常より20-30%高めでも受け入れられます。

デジタル技術の活用も効果的です。QRコードで商品の生産者インタビューや製造過程の動画を視聴できるようにすることで、商品への愛着を深めます。また、購入した商品の感想をSNSに投稿すると次回使える割引クーポンを発行するなど、口コミマーケティングとの連携も重要な戦略となります。

ビジネス街の無人販売は、時間効率を最重視するビジネスパーソンのニーズに特化した商品展開が成功の鍵となります。朝7時から9時のモーニング需要では、コーヒーとサンドイッチのセット、プロテインバー、エナジードリンクなどが人気です。ランチタイムには、電子レンジ対応の本格的な冷凍弁当や、健康志向のサラダボウルが売れ筋となっています。

深夜残業に対応した商品展開も重要です。22時以降は栄養ドリンク、アイマスク、簡易枕などのリフレッシュグッズの需要が高まります。また、急な出張に対応できる携帯用充電器、折りたたみ傘、ネクタイなどのビジネスグッズも安定した売上を確保できます。価格は利便性を考慮し、コンビニより10-15%高めでも問題ありません。

オフィスビル内への設置では、企業の福利厚生との連携も効果的です。社員証での決済を可能にし、会社が一部費用を負担するシステムを導入することで、利用率が大幅に向上します。健康経営を推進する企業向けに、カロリー表示や栄養バランスを重視した商品ラインナップを提案することで、長期契約も獲得できます。

住宅街での無人販売は、地域コミュニティの一部として定着させることが成功のポイントです。子育て世代が多いエリアでは、離乳食、おむつ、粉ミルクなどの育児用品を24時間購入できることが大きな価値となります。また、高齢者が多い地域では、日用品の小分け販売や、薬局が閉まった後でも購入できる常備薬の需要があります。

地域密着型の商品展開が効果的です。地元の個人商店や農家と連携し、手作りの惣菜や朝採れ野菜を販売することで、大手スーパーとの差別化を図ります。また、地域の子供会や自治会のイベント用品(花火、バーベキュー用品など)を季節限定で展開することで、地域住民の利便性向上に貢献できます。

郊外エリアでは車での利用を前提とした展開が重要です。駐車スペースを確保し、ドライブスルー型の無人販売所を設置することで、車から降りずに購入できる利便性を提供します。週末のレジャー需要に対応し、キャンプ用品やバーベキュー食材、ペット用品などを展開することで、ファミリー層の支持を獲得できます。

SNS時代の無人販売は、「映える」要素を戦略的に取り入れることで、無料の宣伝効果を最大化できます。ピンクやパステルカラーで統一された店舗デザイン、ネオンサインを使った近未来的な演出、季節の花で飾られたナチュラルな空間など、思わず写真を撮りたくなる店舗づくりが重要です。商品自体も、カラフルなパッケージや限定デザインで差別化を図ります。

インスタグラムとの連携施策も効果的です。専用ハッシュタグを作成し、投稿してくれた顧客には次回使える割引クーポンを提供することで、顧客自身が広告塔となってくれます。また、月替わりでフォトスポットを設置し、季節感のある演出を加えることで、リピート来店の動機づけにもなります。実際に、この手法で月間売上が3倍になった事例も報告されています。

商品パッケージのデザインにもこだわりが必要です。透明な容器に色鮮やかな商品を入れる、手書き風のメッセージカードを添える、季節の限定ステッカーを貼るなど、購入後もSNSに投稿したくなる工夫を凝らします。特に若年層向けの商品では、「映え」要素が購買決定の重要な要因となっているため、この投資は十分な見返りが期待できます。

常識を覆すユニークな商品展開は、メディア露出の機会を増やし、認知度向上に大きく貢献します。実際に成功している例として、生牡蠣の無人販売があります。適切な殺菌処理と冷凍技術により、安全性を確保しながら24時間新鮮な牡蠣を提供し、グルメ層から高い支持を得ています。価格は1個500円以上と高額ですが、希少性と利便性で納得感を提供しています。

中古家電の無人販売も注目を集めています。統一価格での販売により、掘り出し物を探すトレジャーハント的な楽しさを提供し、リピーター獲得に成功しています。商品の状態を詳細に表示し、動作確認済みのシールを貼ることで、信頼性も確保しています。週末には行列ができるほどの人気店舗も登場しており、新たなビジネスモデルとして確立されつつあります。

生き物の無人販売も話題性十分です。メダカ専門の無人販売所では、希少品種を10万円以上で販売し、マニア層から支持を得ています。水温管理システムと監視カメラを完備し、生体の健康状態を24時間管理することで、安心して購入できる環境を整えています。飼育方法の動画QRコードを添付することで、初心者でも安心して飼育を始められる配慮も好評です。

単なる商品購入を超えた体験価値の提供は、顧客満足度を高め、プレミアム価格での販売を可能にします。ガチャガチャ型の無人販売機は、何が出るかわからないワクワク感を演出し、コレクター心理を刺激します。地域限定商品や季節限定商品をランダムに封入することで、複数回の購入を促進できます。価格は通常の2-3倍でも、エンタメ性により受け入れられやすくなります。

謎解き要素を取り入れた無人販売も人気です。店内に設置されたクイズに正解すると割引コードが表示される仕組みは、滞在時間を延ばし、ついで買いを促進します。また、スタンプラリー形式で複数の無人販売所を巡ると特典がもらえるキャンペーンは、地域活性化にも貢献します。ゲーミフィケーションの要素により、買い物自体を楽しい体験に変換できます。

音楽や映像と連動した演出も効果的です。商品を手に取ると関連する音楽が流れる、ARで商品情報が浮かび上がるなど、五感に訴える販売手法は記憶に残りやすく、口コミ効果も期待できます。特に高単価商品では、この演出により特別感を演出し、価格に見合った価値を感じてもらうことが可能です。

無人販売の成否は、立地選定が7割を決めるといっても過言ではありません。単に人通りが多い場所を選ぶのではなく、その場所を利用する人々のライフスタイルや購買行動を詳細に分析することが重要です。例えば、駅前なら通勤時間帯の7-9時と帰宅時間帯の18-21時がピークとなり、この時間帯に需要の高い商品を中心に品揃えを構成する必要があります。

商品と立地のマッチングには科学的アプローチが必要です。1週間の時間帯別通行量調査と、競合店の売れ筋商品分析を組み合わせることで、最適な商品構成を導き出せます。オフィス街なら平日のランチ需要、住宅街なら週末のファミリー需要など、曜日による変動も考慮に入れます。また、半径500m以内の競合店舗を調査し、差別化できる商品やサービスを明確にすることも重要です。

データに基づいた継続的な改善も欠かせません。POSデータを活用して売れ筋・死に筋を週次で分析し、商品入れ替えサイクルを最適化します。季節変動も大きく影響するため、3ヶ月先の商品計画を立てながら、週次での微調整を行う柔軟性が求められます。成功している無人販売所は、この PDCAサイクルを高速で回すことで、常に顧客ニーズに合った品揃えを実現しています。

適切な価格設定は、顧客満足度と収益性のバランスを取る重要な要素です。無人販売の価格設定では、利便性プレミアムを加味することが一般的です。24時間営業や立地の良さといった付加価値により、コンビニ価格より5-15%高くても受け入れられます。ただし、地域の所得水準や競合状況によって調整が必要で、高級住宅街では20-30%のプレミアムも可能な一方、学生街では価格据え置きが求められます。

収益モデルの構築では、初期投資の回収期間を明確に設定することが重要です。一般的な目安として、自動販売機型なら6-12ヶ月、店舗型なら18-24ヶ月での投資回収を目指します。月間の損益分岐点売上高を算出し、それを達成するための日販目標を設定します。例えば、月間固定費が20万円、粗利率40%の場合、月商50万円(日販約1.7万円)が損益分岐点となります。

複数の収益源を組み合わせることも効果的です。商品販売に加えて、広告収入やデータ販売など、付帯収入を確保する戦略が重要です。デジタルサイネージを設置して広告収入を得る、購買データを匿名化してマーケティング会社に提供する、地域企業とのタイアップ商品を開発するなど、多角的な収益化を図ります。また、サブスクリプションモデルの導入により、安定した月額収入を確保することも可能です。

セキュリティ対策は、技術と心理の両面からアプローチすることが重要です。最新のAI搭載防犯カメラは、不審な行動をリアルタイムで検知し、音声警告や管理者への自動通知を行います。また、完全キャッシュレス化により現金を置かないことで、窃盗の動機を根本から排除できます。さらに、明るい照明と見通しの良い店舗設計により、心理的な抑止効果も期待できます。

運営管理の効率化では、IoT技術とクラウドシステムの活用が鍵となります。在庫管理システムと連動した自動発注機能により、欠品リスクを最小化しながら、過剰在庫も防げます。また、リモート監視システムにより、複数店舗を一元管理することが可能です。温度異常や機器故障もリアルタイムで検知し、迅速な対応により営業機会損失を防ぎます。

人的リソースの最適配置も重要です。ルート配送の効率化により、1人で10店舗以上の管理を可能にします。商品補充のタイミングを AIが最適化し、無駄な巡回を削減します。また、清掃やメンテナンスは専門業者に委託することで、コア業務に集中できる体制を構築します。トラブル対応マニュアルを整備し、遠隔サポートで解決できる体制を整えることで、現場対応の必要性を最小限に抑えられます。

無人販売ビジネスの成功は、徹底的な市場調査から始まります。まず、開業予定エリアの人口動態、年齢構成、世帯年収などの基礎データを収集します。次に、実地調査として1週間の時間帯別通行量をカウントし、ピーク時間と閑散時間を把握します。この際、天候による変動も記録し、雨天時の売上予測も立てられるようにします。

競合分析では、半径1km以内のすべての小売店を調査します。コンビニ、スーパー、ドラッグストアなどの営業時間、品揃え、価格帯を詳細に記録し、差別化ポイントを明確にします。特に深夜早朝の営業状況は重要で、24時間営業の強みを最大限活かせる商品カテゴリーを特定します。また、地域住民へのアンケート調査を実施し、不満や要望を直接聞き取ることで、潜在ニーズを発掘できます。

商品選定では、ABC分析とクロスABC分析を組み合わせた科学的アプローチを採用します。売上高、利益率、回転率の3軸で商品を評価し、バランスの取れた品揃えを実現します。初期段階では50-100SKU程度に絞り込み、売れ行きを見ながら徐々に拡充していきます。地域特性を反映した独自商品を20-30%含めることで、差別化と収益性の両立を図ります。

無人販売を開業する際は、取り扱う商品によって必要な許可が異なるため、事前の確認が不可欠です。食品を扱う場合は食品衛生法に基づく営業許可が必要で、管轄保健所での申請が必要です。特に、調理を伴わない包装済み食品の販売でも、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。また、酒類を販売する場合は酒類小売業免許、医薬品なら店舗販売業許可など、商品カテゴリーごとに異なる規制があります。

【主な許可・届出一覧】

| 取扱商品 | 必要な許可・届出 | 申請先 | 取得期間の目安 |

|---|---|---|---|

| 食品全般 | 食品衛生法に基づく営業許可 | 保健所 | 2-4週間 |

| 酒類 | 酒類小売業免許 | 税務署 | 2-3ヶ月 |

| たばこ | たばこ小売販売業許可 | 財務局 | 2-3ヶ月 |

| 医薬品 | 店舗販売業許可 | 都道府県 | 1-2ヶ月 |

| 中古品 | 古物商許可 | 警察署 | 1-2ヶ月 |

システム選定では、拡張性とコストパフォーマンスのバランスを重視します。初期段階では必要最小限の機能に絞り、事業拡大に合わせてアップグレードできるシステムを選択します。クラウド型のPOSシステムなら初期費用を抑えられ、リアルタイムでの売上管理も可能です。また、決済システムは手数料率だけでなく、入金サイクルや対応決済手段の豊富さも考慮して選定します。

無人販売の開業資金は、運営形態によって50万円から1,000万円以上まで大きく幅があります。最も手軽な自動販売機型なら、中古機器の活用やリース利用により初期投資50-100万円で開始可能です。一方、最新技術を導入した完全無人店舗では、1,000万円を超える投資が必要となります。重要なのは、投資額に見合った収益が期待できるかを慎重に検証することです。

ROI(投資収益率)の計算では、保守的なシナリオでの検証が重要です。売上予測は楽観シナリオの70%程度で計算し、コストは想定の120%で見積もります。一般的な目安として、年間ROI 20-30%を最低ラインとし、3-4年での投資回収を目指します。例えば、初期投資200万円の場合、月間純利益5-7万円(年間60-84万円)を確保できれば、健全な投資と判断できます。

資金調達では、複数の選択肢を検討することが重要です。

【資金調達方法とその特徴】

1. 自己資金:最もリスクが低いが、規模に限界

2. 日本政策金融公庫:低金利で創業者向け融資が充実

3. 地方銀行・信用金庫:地域密着型の支援が期待できる

4. クラウドファンディング:マーケティング効果も期待

5. フランチャイズ加盟:ノウハウ提供と引き換えに初期費用軽減

事業計画書の作成では、3年間の収支計画を月次で詳細に作成します。季節変動や競合参入リスクも織り込み、複数のシナリオを準備することで、金融機関からの信頼も得やすくなります。また、撤退基準も明確に設定し、損失を最小限に抑える exit 戦略も重要な要素となります。

当社OneQRでは、様々な無人販売のアイデア実現をサポートしており、従来にない新しいビジネスモデルの構築に成功した事例があります。革新的なアイデアで成果を上げた代表的な事例をご紹介します。

事例1:KIRIN naturals ウェルネススタンドでは、オフィス向け健康商品特化の無人販売で500拠点以上への展開を支援しました。従来のコンビニ商品とは全く異なる、スムージーや健康補助食品に特化したラインナップにより、朝食欠食対策という明確なターゲット設定を実現。キャッシュレス決済システムの導入により現金管理コストを削減し、初期費用・月額費・機器費0円という画期的なビジネスモデルで急速な事業拡大をサポートしています。

事例2:パンフォーユーオフィスでは、地域パン屋の商品を活用した新しい流通チャネル開発を支援し、売上115%アップを実現しました。月替りで8種類のパンを提供する仕組みにより、飽きのこない商品展開を構築。オフィス設置型冷凍庫と企業専用決済システムの組み合わせにより、地域経済への貢献と企業の福利厚生充実を両立する革新的なアイデアの実現をサポートし、400社以上への導入拡大につなげています。

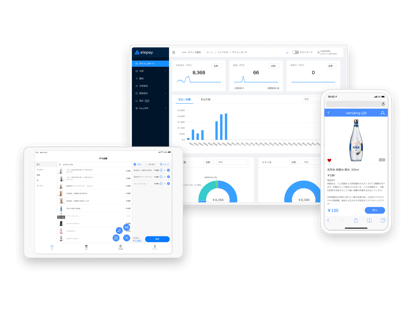

「OneQR」は、オンライン、オフライン、O2Oを問わず、あらゆる業態(飲食店、小売店、無人販売店、駐車場や自動販売機など)に対応する決済プラットフォームです。

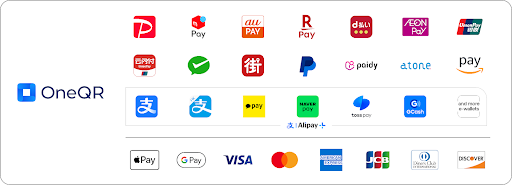

最大の特徴は、商品選択から決済完了まで、お客様のスマートフォンで完結できる点です。店舗にQRコードを設置していただき、顧客のスマートフォンで読み取ることで、店舗にある商品がメニュー表のように画面上に表示されます。購入する商品を選択し、任意の決済方法で支払いをしていただきます。決済方法は、クレジットカード、交通系電子マネーに加え、国内外約40種類のキャッシュレスブランドに対応しているので、お客様の幅広い決済ニーズにお応えすることができます。

キャッシュレス決済機能だけにとどまらず、在庫や売上のリアルタイムチェック、クーポン発行、商品の売上比率確認など、経営の効率化を後押しする機能も搭載されています。高額な設備や機材、複雑なシステムを必要としないので安価に始められる「無人販売のソリューション」として、SMB※1からエンタープライズ企業まで、1,000箇所以上に導入されています。

(※1)SMB = Small to Medium Business(中小規模事業者)

気になる方はこちらのページからお問合せください。

※記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

無人販売で実際に売れる商品をランキング形式で紹介。冷凍餃子や冷凍ラーメンなど売上データを基に、商品選びの5つの法則とOneQR導入で売上3倍になった事例を解説。

野菜の無人販売を初期費用1万円から始める方法を解説。必要な許可、設備選び、立地選定、価格設定まで、収益を最大化するノウハウを成功事例と共に紹介。

2025年最新の無人販売機10選を徹底比較。スマリテ、ど冷えもん、VendiXなど話題の機種を実例と共に紹介。初期費用0円〜、選び方、収益化のコツまで完全解説。

DXやキャッシュレスの最新トレンドをキャッチし、ビジネスに新たなブレイクスルーを生み出しましょう!